项目背景

随着“中国制造2025”战略的提出,我国制造业经历了前所未有的变革,从生产环节到技术创新,无不彰显着中国制造的精神与活力。然而,在汽车制造业这一关键领域,企业仍面临着不少挑战和痛点。

本项目创新构建“软件定义制造”数字化平台。首创电器“工艺软件货架”,依托“软件定义制造”新模式,实现电器工艺订单自动生成、工艺执行智能索引;开发产线信息安全管控体系,集成证书密钥管理、数据链路加密及通讯检测技术,确保生产系统稳定运行,保障下线车辆软件数据真实可靠,守护国车功能安全。

主要技术内容

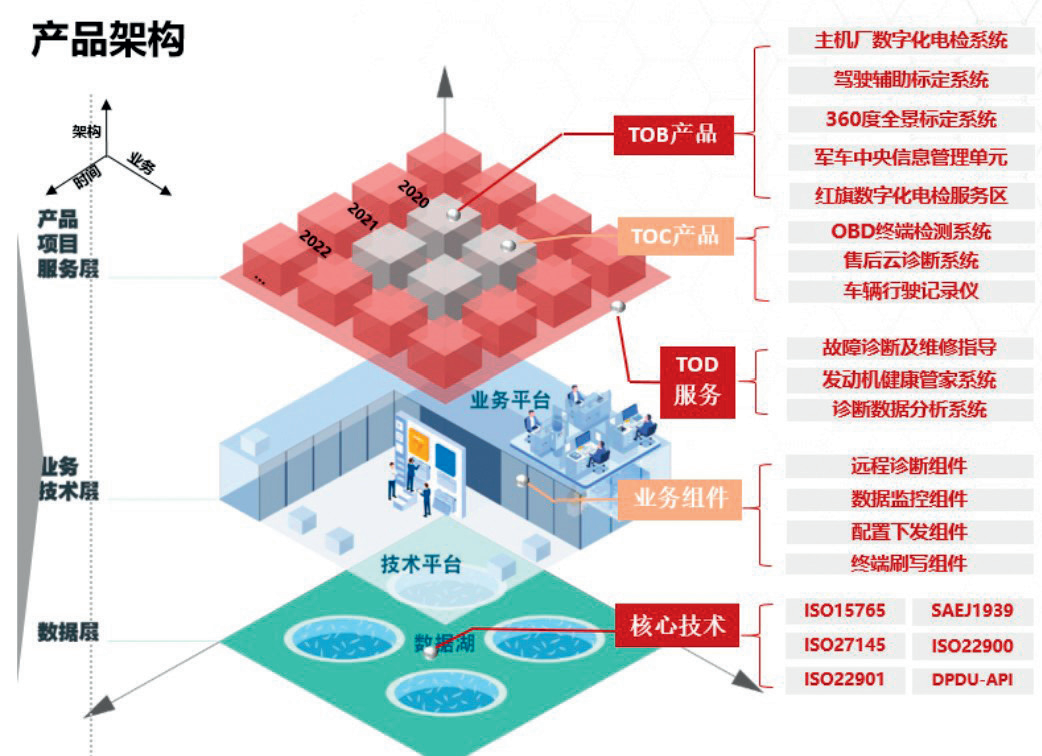

1.以整车数字化电检平台为代表的解决方案,整合了“云-边-端”协同架构、多协议数据混采技术与五层数据校准机制,构建覆盖研发、生产、售后全生命周期的智能管理体系。

“云-边-端”协同架构

平台采用“云-边-端”协同架构,通过微服务技术实现模块化部署。云端层基于Spring Cloud框架构建高可用业务中台,集成订单管理、数据分析与算法模型库;边缘层部署于工厂内部,实现本地化数据预处理与实时控制;设备层涵盖电检终端、刷写设备等产线硬件,支持CAN(控制器局域网总线)等通信协议。

在研发、生产等阶段设置五层数据校准节点。以量产前设变校准为例,通过对比FBOM(特性物料清单)与生产订单数据,自动识别配置冲突,基于订单驱动的资源匹配算法,平台实现“一车一单”定制化生产。算法综合考虑库存零部件、在途物料及设备状态,动态生成最优生产序列。

五重数据校准

针对生产过程中遇到的批量VIN (车辆识别码)替换等特殊场景需求,本项目深度融合高性能图形引擎与智能分析算法,对平台功能进行系统性扩展与优化,实现复杂业务场景下的高效精准操作。该升级显著提升平台应对特殊业务需求的处理能力,简化大规模修改VIN等批量处理订单数据的操作内容,单车处理时间由5分钟缩减至10秒左右;自主研发的智能比对算法的效率较传统人工比对方式提升90%以上。同时,确保了数据处理的可靠性与可追溯性。

2.在产线信息安全方面,本项目实现对外安全通信、身份认证、传输数据加密等技术,有效防止在汽车生产过程中生产指令、功能检测数据、软件制品包数据失窃及身份仿冒,支持国际国内密码算法加密,实现系统与产线其他设备的加密通讯连接。

全面实现车辆关键数据信息写入防护技术,保障车机数据安全可靠,为车辆关键数据安全存储提供了坚实保障。车辆关键数据包含众多敏感信息,如车辆的配置参数、控制器证书及密钥等。本项目针对车辆关键数据信息写入构建了信息安全可信化环境,防止数据在写入过程中被篡改、丢失或损坏,确保关键数据准确无误写入车辆。

创新性实现软件制品包加密灌装防护,软件制品包实现无人工全线上链路传递,刷写完毕立即销毁,有效阻断制品包泄漏风险。软件制品包中包含核心代码和敏感数据。本项目将软件制品包进行加密处理,防止数据在传输和存储过程中被窃取或篡改,同时确保软件制品包在整个生命周期内的完整性。

全面构建电器检测安全稳定链路,为通讯之间建立了一个安全、可信的通道,有效防范检测过程中的攻击、数据泄露和篡改等安全威胁。随着汽车电子电器功能检测项目及流程日益复杂,为给车辆出厂后在复杂网络环境中的安全通信和运行奠定基础,本项目针对电器功能检测构建了一个安全、受信任通道,使产线可随电器功能不断拓展稳定的功能类检测。

3.在自主故障分析方面,AI模型可以根据产品输入信息以及历史处理信息给出指导性建议,并通过模拟预期结果与实际执行数据进行比对,识别检测参数冲突或隐性风险,对错误信息进行更正或者提示。

通过构建多协议动态解析引擎,依托基于协议语义特征的自适应解码算法,实现对SNMP(简单网络管理协议)等12类工业协议的实时无感解析。采用双向流式数据通道,按设备ID分区处理原始字节流,确保高并发场景下的数据完整性。这一技术创新彻底解决了传统产线因协议异构导致的数据孤岛问题,使设备数据解析效率提升300%以上,数据丢包率降至0.01%以下。

构建国产化适配层,开发跨数据库语法转换器,通过抽象语法树重构查询逻辑。其核心为模式映射算法,可动态解析表结构约束与索引关系,消除数据语义歧义。同时,突破了国外数据库技术垄断,实现了关键制造数据的自主可控管理,数据迁移准确率达到99.99%。在实际产线应用中,系统可在24小时内完成传统需要数周的人工迁移工作,并确保业务系统平稳过渡。

为进行自主故障分析,AI引擎将非结构化文本自动转化为知识图谱三元组,构建设备故障的语义化索引体系,支撑运维指令的语义级检索与推理,边缘侧推理延迟≤200毫秒。具体包括以下两方面:

一是实体结构化转换。采用预训练语言模型的分类架构,结合优化序列标注边界,实现故障日志中VIN码、故障码等实体的高精度抽取。引入实体链接消歧算法,通过知识图谱嵌入向量匹配解决一词多义问题。在实际产线运维中,系统可实时解析数万条故障日志,将原本需要工程师数小时的分析工作缩短至秒级响应。特别是在处理ECU (电子控制单元)等具有多重含义的专业术语时,消歧算法能准确识别上下文语义,错误率降低至0.5%以下。

二是轻量化微调技术。基于低秩矩阵分解的创新方法,通过冻结预训练大模型核心参数,仅针对特定工业场景插入可训练的降维、升维旁路矩阵。该技术采用矩阵分解原理,将传统全参数微调转化为低秩空间优化,显著降低了模型调整所需的计算资源。具体实现上,通过构建维度为r的低秩投影矩阵,在保持原始模型知识完整性的同时,实现了对工业领域专业知识的快速适配。这种技术路径不仅大幅减少了训练参数量,还确保了模型在边缘计算设备上的高效部署。在实际应用中,该技术使模型在国产化硬件平台的推理延迟稳定控制在200 毫秒以内,内存占用降低80%,同时保持了96%以上的任务准确率。