背景与必要性

问题现状:

网售产品质量信任危机。据中国质量报2025年3月15日报道,2024年,全国市场监管部门共受理消费者投诉1862.5万件,同比增长7%。从投诉问题来看,售后服务问题(440.3万件)、质量问题(363万件)、食品安全问题(232.7万件)、合同问题(149.8万件)、不正当竞争问题(104.1万件)等相对突出,分别占比23.6%、19.5%、12.5%、8%、5.6%。

在网购诸多形式中,网红带货、店主直播、导购直播等多样化网络直播纷纷涌现,虚假宣传、质量“翻车”、退换货困难等问题成为诉求热点。为自证清白,一些电商主播会在带货时展示有关检测报告,以此证明产品符合相关质量标准;部分零售企业、品牌商家在产品链接详情页面也会展示检测报告。但频频曝光的商品检测报告造假、报告不合规等问题,造成消费者极大信任危机。

监管效能瓶颈。传统行政监管偏于刚性,资源不足已成常态化,平台企业靠自律和抽检模式覆盖率不足,而人工核验报告能力有限、效率低下,难以应对平台海量商品。

消费者质量担忧。除了商品造假,证明商品质量的检测报告也经常造假,还有“假机构”卖“假报告”,有时“真机构”也会出“假报告”。消费者急需识别检测报告的简易方法或手段,以便更好地保护自身权益。

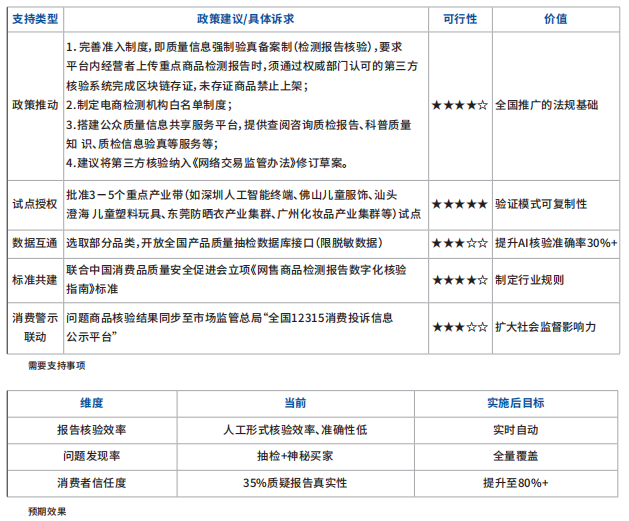

政策机遇:《质量强国建设纲要》要求“推进质量数字化治理”;《网络交易监督管理办法(修订版)》《直播电商监督管理办法(征求意见稿)》对平台及经营者落实主体责任,维护消费者权益等提出要求;《网络销售重点工业产品质量安全监督管理规定(草案征求意见稿)》要求电子商务平台经营者,应对重点产品平台内经营者提供的强制性标准自检或第三方检测报告进行核验,未提供的不得上架销售。平台经营者应当展示产品依据强制性标准自检或第三方检测机构出具的检测报告;市场监管总局《网络交易监管要点》提出“探索智慧监管新工具”。

解决方案与创新点

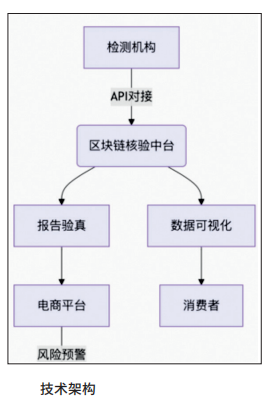

技术架构:

智能核验:快速识别PS/过期报告(假报告、合规性等),存证不可篡改。

智能可视化:将晦涩难懂数据转化为安全指标比对图(国标/欧标等)。

核心创新:

全国首个“检-企-监”数据闭环:打通检测机构、电商平台、监管系统。

消费端反向驱动:扫码验真检测数据,增加消费者参与度,形成社会监督。

推动建立“政府监管-平台治理-消费者监督”质量共治新模式。

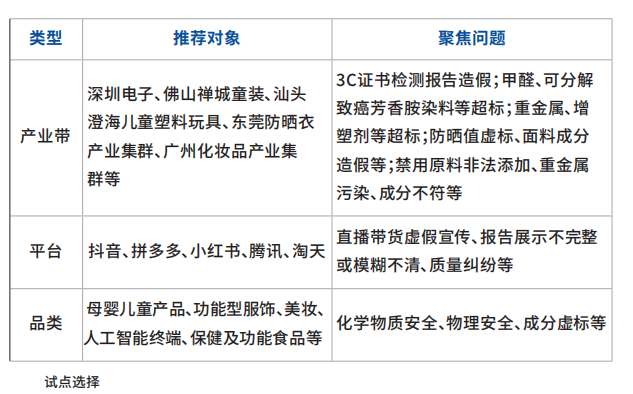

试点实施方案

推进步骤:

阶段一(期长3个月):在3-5个产业带150家企业试点,核验报告两万份,建立数据基线。

阶段二(期长3个月):扩展至几大平台,上线可视化功能,监测质量满意度和投诉率变化。

阶段三(期长6个月):输出《网售商品检测报告管理指南》行业标准。

可行性论证

政策可行性。完全契合《电子商务法》第23条“经营者应提供质量证明”要求。

技术可行性。研发的“品质见”核验平台,已接入200多家CMA(中国计量认证)机构数据,核验报告超10万份。

声明:

本网注明“来源:中国消费品质量安全促进会”的所有作品,版权均中国消费品质量安全促进会,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源中国消费品质量安全促进会”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。若需转载本网稿件,请致电:010-59196582。

本网注明“来源:XXX(非中国消费品质量安全促进会)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责