[摘要] 近年来,智能驾驶汽车在消费者需求、政策法规和技术路径等方面发展加快,市场对高级别自动驾驶功能的汽车需求日益增强,尤其是年轻驾驶员对NOA(导航辅助驾驶)功能的青睐,形成强劲的市场牵引力。政策层面,国内外积极推进相关法规建设,为L3级自动驾驶落地创造条件;技术方面,人工智能从生成式AI、代理AI向物理AI演进,端到端架构正成为智能驾驶系统的核心发展方向,通过数据驱动方式提升系统性能。然而,智能驾驶汽车在快速发展的同时,也面临着测试认证体系不完善、数据需求激增等挑战,行业焦点正从算力竞争转向安全可靠性提升上。

[关键词] 智能驾驶;人工智能;端到端;测试技术

引言

随着消费者对自动驾驶功能接受度的提高和政策法规的逐步完善,智能驾驶技术正从实验室走向大规模商业化应用。本文基于当前智能驾驶领域的最新发展动态,从消费者需求变化、政策法规演进和技术实现路径三个维度分析行业发展趋势,重点探讨端到端技术架构的应用现状与挑战,并对智能驾驶测试验证体系创新发展方向进行展望,以期为相关领域研究和实践提供参考。

1 智能驾驶发展趋势概述

1.1 消费者需求变化

当前,消费者对高级别智能驾驶功能的需求非常高,特别是年轻驾驶员,对智能功能依赖度越来越高,对NOA这种导航自动驾驶功能特别钟爱,非常享受它带来的体验。消费需求成为市场最强的牵引力,推动整车企业抓紧开发具备NOA功能的车型。

1.2 政策法规演进

政策法规方面,国内外都在加快推出并完善可助力智能驾驶汽车大规模应用的法规体系。北京市《自动驾驶汽车条例》于今年4月1日正式实施,首次将L3级自动驾驶纳入个人乘用车场景。工业和信息化部同步启动L3级车辆认证工作,要求车企完成10万公里道路测试及极端天气模拟验证。《自动驾驶汽车运输安全服务指南》明确,系统激活状态下车企需承担“产品责任”,但驾驶员需证明系统存在设计缺陷。欧洲UN-R157(《关于自动车道保持系统车辆认证的统一规定》)法规要求车企承担L3系统运行期间的全部责任。该法规还规定,当车辆处于L3模式时,事故责任完全由车企承担。但德国法院在2024年某案例判决中,因驾驶员未响应接管请求,判定其承担30%责任。美国加州、亚利桑那州等允许L3级车辆测试,但联邦层面进展缓慢。特斯拉计划今年在美国德克萨斯州、佛罗里达推出无监督FSD(完全自动驾驶)功能,需搭配Dojo(特斯拉训练人工智能模型打造的超级计算机系统)超算实现端到端模型训练。加州要求车企购买1000万美元责任险,佛罗里达则将未及时接管视同酒驾。

2 端到端技术架构突破

2.1 技术演进路径

人工智能技术正从生成式AI、代理AI向物理AI方向发展,智能汽车和人形机器人是其中典型的代表。人工智能最新技术也都迅速地在智能汽车领域得到应用。智能汽车的控制架构也从最早的基于规则的模块化架构,向基于数据驱动的端到端架构转变。端到端技术通过将原始传感器数据直接输入单一神经网络,并在网络中经过多层特征提取和信息融合,最终输出车辆的控制指令,从根本上打破了以往人工规则定义的局限。

2.2 关键技术支撑

端到端架构的核心优势在于其数据驱动理念,依赖大规模且高质量的数据支撑模型训练,让自动驾驶实现“老司机”的能力。现实世界中的自动驾驶场景复杂且多变,驾驶环境中的细微差别往往决定了模型能否精准推断出相应的控制指令,如特斯拉在其FSD系统的迭代过程中,通过不断向模型输入上百万段驾驶视频,使得端到端神经网络能够捕捉到驾驶中潜在的各种异常情况,并通过自动标注技术大幅提升了数据处理的效率。这种数据引擎技术不仅让模型在面对长尾场景时表现得更加鲁棒,还在一定程度上弥补了真实数据采集不足的弊端,进一步提升了端到端系统在极端工况下的应对能力。超算中心与云端算力资源的引入,也为大规模数据集的训练提供了坚实保障,推动了大模型对复杂路况的识别,使预测能力实现质的飞跃。

3 行业发展面临的新挑战

3.1 应用场景爆发式增长

智能驾驶车辆在不断被接受的同时,也引发了一些新的问题,具体表现为:应用范围快速扩大、检测认证规范体系无法支撑、为应对不断扩大的应用场景所需要的数据量激增。

随着各种搭配不同配置智能驾驶功能的车型推向市场,消费者也越来越容易获得智能驾驶功能的体验,其对智能驾驶功能也从最初的怀疑忐忑到不断地尝试所带来的刺激体验和兴奋中。随着真实使用体验的增多,消费者对智能驾驶功能的信任度也持续提升,很多年轻消费者甚至对功能出现一定的依赖。这样带来的结果,使智能驾驶车辆被应用到各种场景,带来了场景爆发式增长。

3.2 检测认证体系滞后

智能驾驶功能越来越复杂,需要适应的场景不断增多。按照原有的车辆检测认证体系,针对新增功能也设计相应的测试规范。但是,随着功能日益复杂,需要测试的场景工况也快速增长。在新车型有限的开发周期内,要完成越来越多的场景工况测试将成为不可能完成的任务。这就导致在强制性法规没有出台的情况下,开展多少测试完全取决于车企的自主决定,由此使得智能驾驶功能安全问题频发,造成的社会负面影响也非常大。目前,行业已意识到这一问题,并逐渐开始从最初的卷算力向卷安全方向发展。

3.3 数据需求急剧扩张

端到端训练首先需要解决数据问题。早年自动驾驶企业大多依赖采集车采集数据,这种数据具有不真实、分布有偏、质量低的缺点,只能做演示,难以进行大规模端到端训练。

最近几年,随着量产车的规模化落地,业界很多公司都开始转向采用量产车通过影子模式采集数据,但这种模式依然面临艰巨挑战。首先是采集策略问题,即如何平衡数据的长尾问题(有效性)和数据的规模问题(成本)。如果采集策略比较宽松,会出现采集到的数据大部分是垃圾数据,根本没有使用价值;如果采集策略过于严格,又担心丢失大量有价值的数据。其次是数据质量问题。如何定义数据质量是个艰巨的产品问题,如何精准地挑选出高质量的数据又是一个复杂的技术问题。第三是数据分布问题。如何从海量clips(数据片段)中提取有效的特征、如何统计数据的分布、应该考虑哪些维度,都需要大量的工作。对大部分自动驾驶企业来说,还会面临严重的数据泛化问题。因为不同车型传感器配置差异巨大,采集的数据往往难以复用,而国内车企普遍车型众多,最后很可能是采了一堆没法使用的数据。这看起来是数据资产,其实都是存储成本。根据统计,数据会占据端到端自动驾驶开发中80%以上的研发成本。

4 测试验证体系创新

4.1 场景要素特征分析

图4.1 智能驾驶测试技术创新探索

要实现对智能驾驶安全性充分的测试验证,就需要考虑构成场景的要素特征。在构成场景的要素中,交通设施相关的要素属于确定有限的规范信息,交通参与者的行为和行驶过程中的自然气候则具有较强的随机性。对确定有限的信息,最佳的方式是遍历覆盖,进行完整的测试验证;而对随机性较强的要素,则需要探索相关规律,尽量使用有限的典型场景来进行验证。

4.2 物理场景测试方法

测试验证的方式应该采取有限的物理场景,给车载感知系统提供最真实的物理环境,并通过有限的场景进行安全性评判。测试范围应该覆盖主要干扰要素,包括气候环境影响因素,并能够实现比较极限的交通行为。同时还要保持测试过程的一致性和高效率。

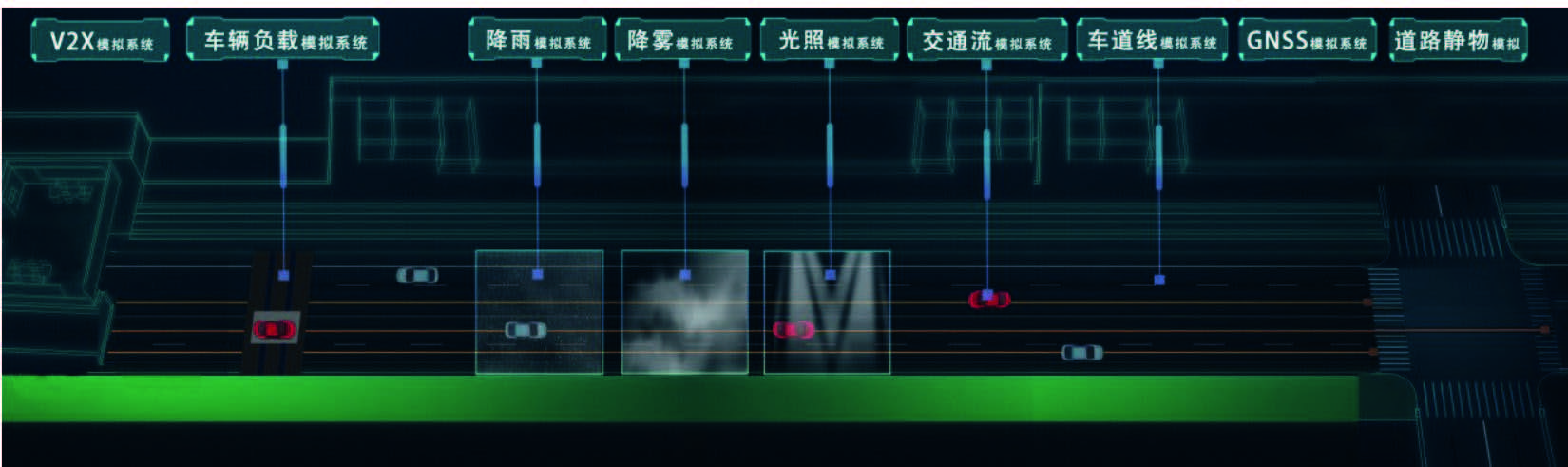

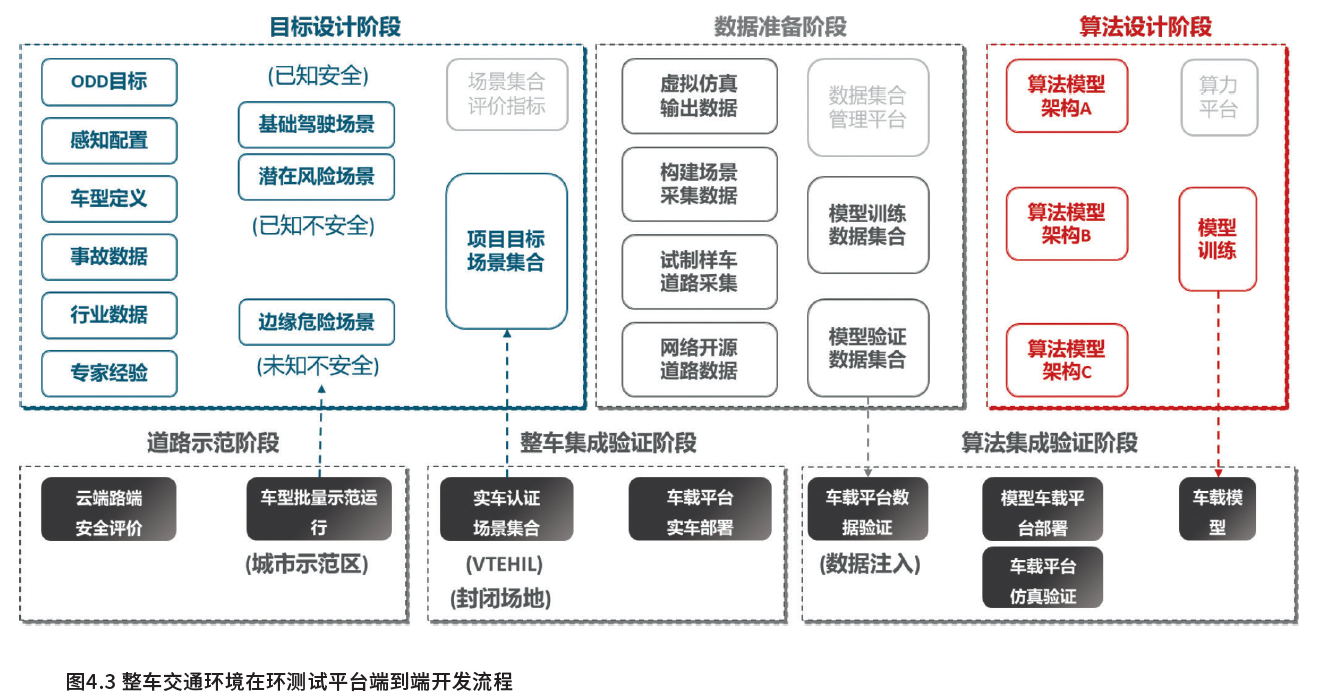

4.3 整车交通环境在环测试平台

整车交通环境在环测试平台旨在模拟气候环境、还原车辆道路行驶负载及交通参与物交互行为。在实验室可控的条件下,采用物理方式实现雨雾光等气候环境的真实模拟,通过车辆负载模拟平台为测试车辆提供与道路行驶相一致的运行条件和道路载荷条件模拟。同时,利用假目标物及运动控制平台,实现交通参与者之间的相互运动,形成复杂多变的交通场景。

整车交通环境在环平台可以应用在智能驾驶车辆开发的不同阶段。在开发前期阶段,可以通过平台物理场景的构建能力,根据ODD(运行设计域)定义的要素要求,在实验室未构建出真实场景的情况下,由场景数据采集系统进行完整的数据采集,并应用于早期算法的训练和验证中;在功能集成阶段,可以将系统或整车部署在实验室条件中进行功能测试验证。利用实验室快速场景构建能力,实现算法的高效迭代优化,缩短系统开发周期。

参考文献

〔1〕 麦肯锡,《2024 中国汽车消费者洞察报告 —— 内卷为表,进化为里》〔EB/OL〕, 不详:麦肯锡,2024, PDF 文件.

〔2〕 黄仁勋,《AI 从生成式,进入代理 AI 和物理 AI 阶段(GTC 大会演讲全文)》〔EB/OL〕, 北京:腾讯新闻,2024, 腾讯新闻平台.

〔3〕 OFweek 人工智能网,《为何端到端成为各车企智驾布局的首要选择?》〔EB/OL〕, 深圳:OFweek 人工智能网,2024, OFweek 人工智能网平台.

〔4〕 ISO, 《ISO 34502 标准》〔S〕, 日内瓦:国际标准化组织(ISO), 2024, 国际标准化组织官方平台.

〔5〕 王红,邵文博,孙晨,杨凯,曹东璞,李骏。自动驾驶汽车的新兴安全挑战:预期功能安全〔J〕. Engineering, 2024, 10 (12): 20241224. (DOI:10.1016/j.eng.2024.12.024)

声明:

本网注明“来源:中国消费品质量安全促进会”的所有作品,版权均中国消费品质量安全促进会,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源中国消费品质量安全促进会”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。若需转载本网稿件,请致电:010-59196582。

本网注明“来源:XXX(非中国消费品质量安全促进会)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责