[摘要] 目前,国内新能源汽车技术水平发展迅速,新能源汽车高压系统由400V架构升级到800V架构,并且呈现多域融合发展趋势,电磁兼容问题也更加严峻。按照传统设计,企业通常采用升级高压屏蔽线缆、增加滤波器和改善接地的方法来避免车辆出现相关电磁兼容问题。但是过度的冗余设计不仅会带来成本的浪费,而且会增加整车质量,降低整车性能。针对以上情况,本文提出一种使用非屏蔽高压线缆对新能源汽车电磁兼容性能影响的测试验证方案,并验证了在某车型上使用非屏蔽高压线缆的可行性。

[关键词] 非屏蔽高压线缆;电磁兼容;新能源汽车

陈阳

现任中汽研新能源汽车检验中心(天津)有限公司电磁兼容部 整车电磁兼容室十米法半电波暗室试验室负责人。主要负责汽车电子领域EMC(电磁兼容性)测试项目,具有10年以上整车级电磁兼容性测试相关测试及试验室建设相关经验,多次为国内整车环境适应性验证提供助力,并开展行业技术支撑与服务。

引言

当前,新能源汽车产业已经从政策驱动转化为市场驱动,2024年我国新能源汽车市场渗透率已达46.8%。为了满足日益增长的市场需求,新能源汽车技术不断迭代升级,高压化、集成化、智能化趋势导致高压线束、低压线束及电子电器布局越来越复杂,进而引发相关电磁兼容安全性问题。很多车企在前期为了降低电磁兼容风险,通常会对高压线束采用冗余屏蔽设计方案。但并不是所有的车辆高压线束都会带来电磁兼容风险,过度的冗余设计不仅会增加单车成本,甚至会对车辆电磁兼容性带来负面影响。因此,在设计之初就需要工程师对过冗余设计进行判断整改,以保证整车的电磁兼容性和设计成本都处于最优解。

1 电磁兼容原理简述

根据GB/T 4365—2003《电工术语 电磁兼容》标准中的定义,电磁兼容性是设备或系统在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力,可以分为电磁骚扰(EMS)和电磁干扰(EMI)两个部分。其中,EMS是指任何可能引起装置、设备或系统性能降低或者对生物或者非生物产生不良影响的电磁现象; EMI是指电磁骚扰引起的设备、传输通道或者系统性能的下降。

任何电磁干扰问题的发生需要具备三个条件,即干扰源、耦合路径、敏感设备。分析电磁兼容问题就要从这三个方面着手,干扰源说明了电磁干扰的来源、耦合路径说明了问题信号是通过何种方式传播的、敏感设备是指受影响的零件/系统。对于新能源汽车来说,任何具备较高开关频率的电子器件都可能是潜在的干扰源[1],如电机控制器、车载充电机等,其在正常工作时电路中会产生突变的电压或电流,进而产生变化的电磁场,借助车内可能存在的“环路天线” 作为激励,对外界造成较大的电磁干扰。耦合路径按照耦合方式可以分为辐射耦合和传导耦合两种。其中,辐射耦合是指干扰信号通过天线或者等效天线电路传播,进而影响到敏感设备;传导耦合是指干扰信号通过相连通电路以共模或者差模的方式影响敏感设备。

干扰源作为干扰信号的源头是要重点解决的问题,切断耦合路径也不失为一种解决问题的方法,对敏感设备进行电磁屏蔽保护也能够解决电磁兼容问题。一般解决问题的方法主要有三种,即屏蔽、滤波、接地。屏蔽主要是切断干扰源,以空间辐射耦合方式影响敏感设备的路径;滤波主要是切断干扰源,以传导耦合方式影响敏感设备的路径;合理的接地处理能将回路中的干扰信息快速导入大地,避免干扰源对敏感设备产生影响。

目前,业内看好的降本方式是取消高压线束的屏蔽层。调研发现,直流充电高压线缆使用非屏蔽高压线,每台车能降低成本15〜25元;若将全车高压线缆替换为非屏蔽高压线缆,每台车能降低150元成本。但是取消屏蔽层也会带来较大的电磁兼容失效风险,因此需要从设计初期就要对使用非屏蔽高压线进行考量,使用合理的滤波和接地措施,取消屏蔽线的冗余设计,进而达到降本减重的目的。

2 屏蔽线分析

2.1 屏蔽线的基本介绍

按照屏蔽结构,可以将屏蔽线缆分为编织型屏蔽线缆、实圆柱导体屏蔽线缆、螺旋缠绕式屏蔽线缆和金属镀膜屏蔽线缆。目前,业内高压屏蔽线主要使用编织型屏蔽线缆[3]。

2.2 屏蔽线的作用原理

以目前业内主要使用的编织型屏蔽线为例,外界变化的电磁场会耦合到屏蔽层上,内部快速变化的电压、电流产生的电磁场也会耦合到屏蔽层,耦合到屏蔽层的两个电磁场进行矢量叠加,相反方向的电磁场会相互抵消达到一部分屏蔽的效果[2]。编织型屏蔽线缆的编织密度一般为90%左右,会存在部分方型孔隙,变化的电磁场在经过孔隙时有一部分会产生涡流,可达到屏蔽效果。而最终未消耗的部分电磁场,会通过对地路径直接流向地,部分会以容性或者感性耦合的方式重新释放到屏蔽线缆芯线或者环境中[4]。

2.3 使用非屏蔽线缆的风险

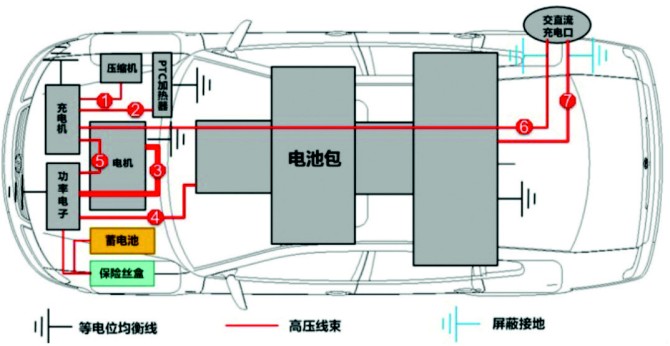

基于2.2中阐述的屏蔽线作用原理,高压屏蔽线缆可以有效减少内部线缆对外界电磁环境的影响,同时也可以有效减少外界电磁环境对内部线缆的影响。因此,在当前新能源车辆内部电气系统越来越复杂的情况下,取消使用屏蔽线缆,改用常规非屏蔽线缆,可能会造成较大电磁兼容安全风险。如图1所示,标红的线缆为高压线缆,这些线缆大多连接电机控制器等多种高速开关频率器件,如在没有设计合适滤波或者接地情况下,一方面外部电磁环境可直接耦合到芯线上,进而造成内部电子元器件功能降级甚至失效;另一方面非屏蔽高压线缆上快速变化的电流通过电路中的寄生电容或者电感,以车内环路或者线路作为激励,将电磁能量发射到环境中造成电磁环境污染[5]。

图1 整车高压系统示意图

因此,在设计初期,使用非屏蔽高压线方案,需要设计合理的整车线束拓扑结构;对相关零部件滤波方案,需要结合整车高压拓扑结构进一步优化,同时设计合理的接地方案,开展EMI和EMS仿真分析[6],不断优化整体结构,再以试验作为最终把控项。对于未通过的测试,通过调整滤波和接地方案助力通过测试。

部分车型属于改制降本项目,前期并未完全考虑使用非屏蔽线束的滤波接地方案,需要指定分批次使用屏蔽线方案,并结合测试结果输出相关整改方案,助力通过测试。

3 测试验证方案

3.1 基础类测试项目

3.1.1 国标/出口强制项目

使用非屏蔽线缆的改制/开发车型,需要满足国标/出口的基本要求。当前,电磁兼容领域国标主要有两个,即GB 34660—2017《道路车辆电磁兼容性要求和试验方法》和GB/T 18387—2017《电动车辆的电磁场发射强度的限值和测量方法》。 GB 34660—2017是一个综合性标准,试验项目包括辐射发射和辐射抗扰;GB/T 18387—2017对150kHz(千赫兹)〜30MHz(兆赫兹)频段的电场及磁场辐射发射有要求。出口强制要求主要为UN R10法规(联合国欧洲经济委员会第10号法规),该法规相当于在GB 34660—2017基础上增加了对充电状态下的电磁兼容测试要求。

根据2.3的说明,使用非屏蔽线会对车辆的辐射发射及辐射抗干扰性产生影响,因此,需结合试验室项目制定试验测试验证方案。验证方案主要考量对取消使用高压屏蔽线束的车型开展GB 34660—2017、GB/T 18387—2017和UN R10的摸底测试,以确定使用非屏蔽测试电缆带来的影响。图2-6为某车型使用屏蔽线和非屏蔽线测试比对图。

3.1.2 结果分析

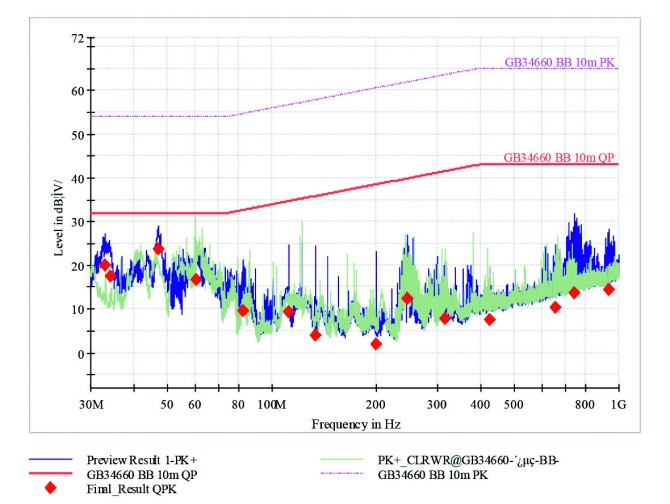

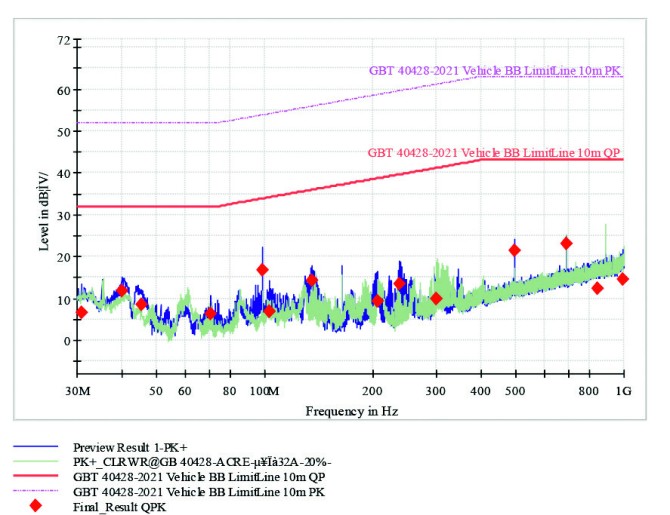

图2 GB 34660—2017屏蔽(绿)—非屏蔽(蓝)测试结果比对图

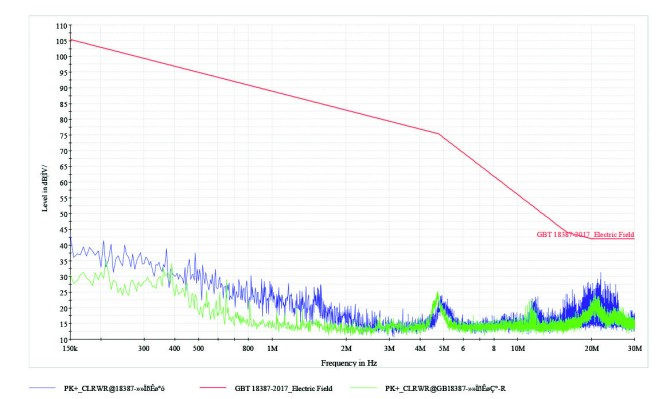

图3 GB/T 18387—2017屏蔽(蓝)—非屏蔽(绿)测试结果比对图

从图2和3可以看出,在取消了驱动系统到电池包连接的高压屏蔽线束后,非屏蔽组相较于屏蔽组在GB 34660和GB/T 18387的测试中结果较差,降低了约10dB(分贝),部分电磁场借助非屏蔽天线回路将电磁场向外传播,造成测试结果变差。因此,使用非屏蔽线后进行回归验证测试是非常必要的。

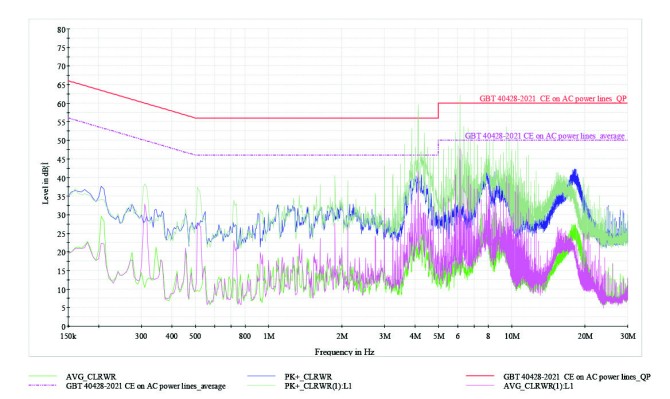

图4 充电传导发射屏蔽(蓝绿)—非屏蔽(灰绿/粉)测试结果比对图

图5 AC充电辐射发射屏蔽(绿)—非屏蔽(蓝)测试结果比对图

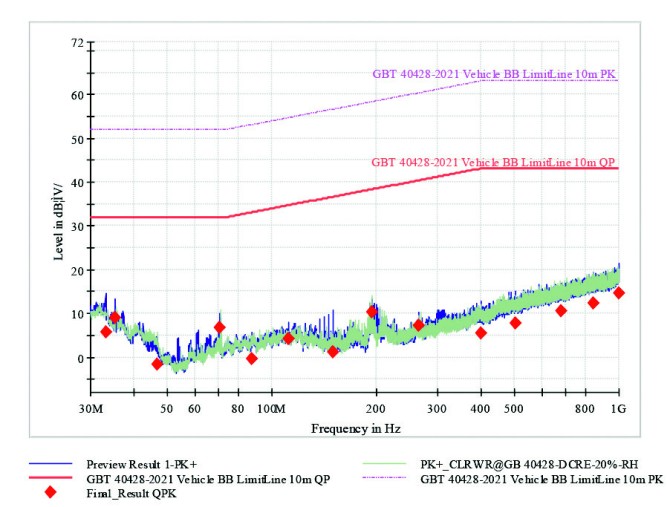

图6 DC充电辐射发射屏蔽(绿)—非屏蔽(蓝)测试结果比对图

从图4、5和6看,在取消了AC和DC连接到电池包的高压屏蔽线束后,辐射发射和传导发射相较使用高压屏蔽线束也有部分程度变差,尤其是充电传导发射项目偏差较大。传导发射在4MHz频点最大升高了20dB。初步判断是某高压件对外发射的电磁场直接耦合到交流充电的L相上,引起共模/差模电压,造成项目超标。

根据图5、6所示,AC和DC辐射发射项目在该车型上相差不大,这与整车高压拓扑有直接关系,因为不同车型的高压拓扑与用料不同,这两项测试具有开展的必要性。

3.2 提升类测试项目

图7 60V/m非屏蔽交流充电抗扰测试失效图

在3.1中主要介绍了基础法规类辐射发射测试,辐射抗扰比对测试也是同步开展的。在采用非屏蔽线缆的情况下,按照30V/m(伏/每米,电场强度法定计量单位)的场强等级测试车辆无异常,但随着场强提高,AC充电抗扰在60V/m出现抗扰差异,出现了电流波动情况,见图7。在使用屏蔽线缆情况下,对车辆施加60V/m干扰,车辆无异常。日常用车情况下难免会遇到高场强电磁环境,因此需要对使用非屏蔽线车型的辐射抗干扰性能进行把控验证,避免因为验证不充分导致发生电磁安全市场问题,影响客户对车辆的口碑。

一方面,车企可以根据高等级企标开展比对测试;另一方面,车企也可以根据复杂电磁环境测试和混响室法测试对车辆进行充分验证。道路电磁环境根据实车现场采集复杂电磁信息,并在试验室进行信号回放的方式和混响室法则以创造一个均匀、多方向性的电磁场,两者均更接近实际消费者用车场景及环境,能进行更充分的试验验证。

4 结论

使用高压非屏蔽线缆是目前行业热点问题,在电磁兼容设计冗余的基础上合理减少高压屏蔽线的使用,确实能带来较大的单车成本缩减,但需要进行充分的试验验证以保证整车电磁兼容性能。本文提供了一种典型的试验验证方案供参考,助力完成回归测试。但使用非屏蔽高压线项目是一个全流程全周期项目,在新车型开发初期需要明确目标,配合仿真分析结果优化电磁兼容设计,再结合后期回归验证结果输出最终方案。

参考文献

[1] 操明. 新能源汽车电驱动系统电磁兼容性研究.

[2] 陆珉,顾佳丽等. 汽车屏蔽线缆的屏蔽测试研究[J].电器与能效管理技术,2017 (15):28-31.

[3] 张忠贵. 浅谈电线电缆在电磁兼容方面的设计要点[J].科技创新与应用,2017 (27):95-96.

[4] 赵鹤鸣. 电动汽车高压屏蔽线缆与连接器的屏蔽效能研究.

[5] 张超. 场线路多向耦合下电动车DC/DC转换器电磁辐射特性研究.

[6] 雷雨田. 车内屏蔽线缆电磁辐射性能仿真研究.