以“汽车电磁兼容焕新提质”为主题的2025第十届汽车电磁兼容技术大会前不久在天津举办,吸引了国内外200余位专家和业内代表的参加。与会嘉宾围绕电磁兼容标准法规、质量提升、技术创新和产业发展等议题进行了深入交流与探讨。

本届大会由中国消费品质量安全促进会指导,中汽中心新能源检验中心主办。会上传递的信息显示,汽车产业科技创新带来的电动化、智能化、轻量化、数字化发展,使车辆的电磁兼容性能受到行业广泛重视。研究覆盖全价值链的电磁兼容开发设计、测试验证、提升优化等关键核心技术,对于提高汽车安全性、可靠性,保障消费者权益具有重要意义。

为全面展示我国汽车电磁兼容技术发展现状、存在的问题及未来走势,本刊特推出会议期间专家分享的最新研究成果,以飨读者,助力消费者明明白白消费,共促行业进步和可持续发展。

[摘要] 沿交流电源线浪涌的抗扰性作为国际法规ECE R10.06《关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定》和国内标准GB/T 40428—2021《电动汽车传导充电电磁兼容性要求和试验方法》的必做测试项目,不仅备受电动汽车主机厂和相关部件厂商关注,还因为该项试验具有破坏性涉及到安全问题,同样使得测试机构需要长时间观察样品是否正常工作。以三相充电的浪涌抗扰度为例,测试时间一般短则两个多小时、长则16多个小时,测试中间有时会出现电流短时下降再恢复的情况,因此需要测试人员长时间目不转睛地观察电流大小是否变化,存在测试效率低、准确度不高等问题。本论文提出了一种交流充电浪涌试验自动监测系统及控制策略,不但可以实现超出阈值报警,而且还可以把每个测试位置及等级对应的样品端电流记录在报告中,大大提高了测试准确度,其他需要长时间监控电流的测试领域也可以借鉴这一方法,方便移植。

[关键词] 电动汽车;电磁兼容;浪涌抗扰度;自动化测试

张登雨

工程师,现任中汽研新能源汽车检验中心(天津)有限公司整车电磁兼容室项目经理,iNARTE (国际无线电、电信和电磁学协会)认证工程师。在汽车电磁兼容技术研究方面积累了丰富的理论知识和实践经验。作为主起草人,参与了国家标准GB/T 40428—2021《电动汽车传导充电电磁兼容性要求和试验方法》修订工作;参与省部级课题两项,发表论文15篇,授权发明专利10项。

1 引言

电动汽车实现了零排放和低噪音,这是解决能源和环境问题的重要手段。充电系统为电动汽车运行提供能量补给,不仅是电动汽车的重要基础支撑系统,还是电动汽车商业化、产业化过程中的重要环节。

随着电力电子技术的不断发展,体积小、重量轻、高效率、高可靠性的绿色电源,已成为下一代电源产品的发展趋势。功率密度的增大导致了车辆内部电磁环境越来越复杂,各种车载用电器产生的干扰对车辆本身及周围电子设备的正常工作都造成威胁。同时,随着国际电磁兼容法规的日益严格,车辆电磁兼容性能各项指标要求也越来越高。

2021年,我国发布了首个汽车充电电磁兼容标准,即 GB/T 40428—2021《电动汽车传导充电电磁兼容性要求和试验方法》[1]。该标准填补了我国在整车充电EMC领域的空白,不仅实现了与国际法规ECE R10的接轨[2],同时细化了测试边界以及责任划分,更全面地考察了安全性,因此更加符合中国工况[3]。目前,GB/T 40428—2021已成为各大主机厂在研发摸底阶段重点关注的测试标准,具体测试项目如表1所示。表中所指的系统为车辆与充电枪共同作为测试对象时的状态。

其中,浪涌抗扰度这一测试项目是在车辆充电过程中,模拟电网投切开关和雷电感应产生的浪涌冲击脉冲作用到电动汽车充电系统,因此具有一定的破坏性,轻则导致充电停止,重则导致汽车充电元件损坏影响车辆的正常使用。

GB/T 40428—2021标准中对浪涌测试规定如下:线—地之间开路试验电压±2kV(千伏,电压单位),线—线之间开路试验电压±1kV,试验电压逐级施加。浪涌波形上升时间 1.2μs(微秒,时间单位),持续时间 50μs。分别在 0°、90°、180°和 270°相位施加正、负极性各 5 次的浪涌脉冲。连续脉冲间的时间间隔应不大于 1min[4](分钟)。

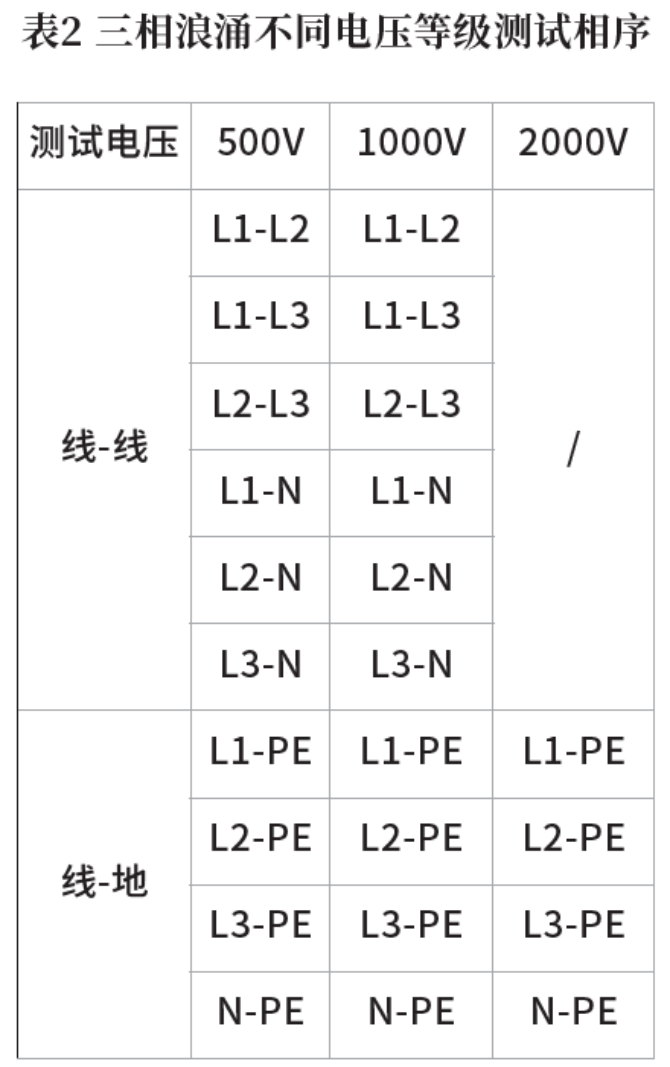

因为需要在不同的相序、极性、角度各种组合下分别做5次测试,所以浪涌的测试时间相对较长。拿三相浪涌举例,按时间间隔为1分钟计算,每个相位需要做的测试是:2(正、负极性)×4(0°、90°、180°和 270°四个相位)×1min×5(次)=40min[5-6]。

从低到高的测试相序共计24 个,具体见表2,因此整体的测试时间总共是: 24 ×40min=960min=16h(小时)。

目前,多是通过测试人员人眼监控测试过程,这需要耗费大量的人力成本,并且还很难保证测试人员一直专注于整个测试过程,从而导致测试准确性和测试精度均难以得到保证。

为了解决上述问题,本论文提出了一种电动汽车浪涌试验自动监测系统及方法,以期通过自动化软硬件设置提高测试准确度,并降低人力/时间成本。这套解决方案适用于所有通过监测充电(或者放电)电流作为核心要素,判定产品工作状态稳定与否的相关测试。

2 浪涌抗扰度试验

电涌电压(或电流)可能通过电源、信号线或地线进入系统,因此,必须在浪涌输入通道端口上加装如金属氧化物变阻器等浪涌保护器件,进行限幅或者对浪涌电流进行分流以释放浪涌能量。

本系统中,在所有电源输入端都加装金属氧化物变阻器。为了有效地抑制过大的差模干扰电压,可以在A、B、C三相相间加装金属氧化物变阻器,以形成更好的抗浪涌干扰能力。

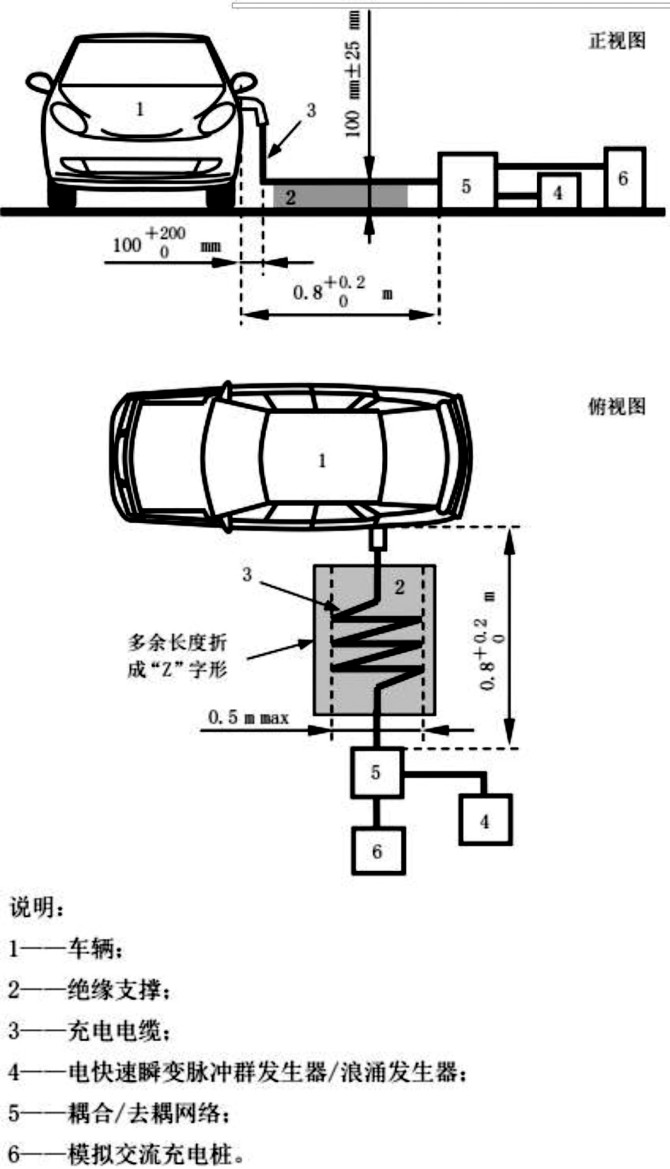

图 1 沿 AC 电源线的浪涌抗扰测试布置

GB/T 40428—2021对于沿AC电源线的浪涌抗扰性的试验要求为:试验前,车辆可充电储能系统的荷电状态应在 20%〜80%之间;交流充电电流应不小于车辆持续最大充电电流值的 20%。沿AC电源线的浪涌抗扰测试布置(车辆接口在侧面),如图 1 所示[7]。

抗扰度试验中,非驻车状态的车辆应不能通过其自身的驱动系统移动,驻车状态的车辆其驻车功能应正常,车辆充电功能在抗扰度试验后应能通过简单的手动操作恢复。抗扰度试验后,车辆行驶和驻车功能应正常。

抗扰度测试前,应操作车辆,使车辆驱动系统处于不同工作状态,在所有可能的状态下进行充电功能验证,选择可进行正常充电且优先级较高的状态作为车辆抗扰度测试状态。

3 浪涌试验自动监测系统

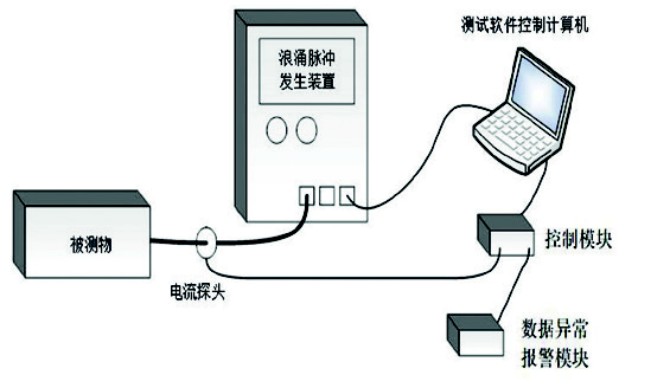

本系统主要由被测车辆、浪涌脉冲发生装置、数据异常报警模块、控制模块、测试软件控制计算机、电流探头、参数监控装置组成。

图2 浪涌自动监控系统示意图

其中,浪涌脉冲发生装置用于发出浪涌脉冲信号,考核被测车辆是否能够承受该类信号的干扰;电流探头和控制模块用于检测被测车辆的充电电流值,并将该值录入到测试软件控制计算机生成的测试报告中;数据异常报警模块用于当电流探头和控制模块检测到的电流值低于或高于设定的正常工作电流阈值时,通过警示声音报警和灯光报警,提醒测试人员这项测试目前存在充电电流过低或过高的情况;参数监控装置用于监控所述浪涌发生装置的信号灯。自动监控测试系统示意图如图2所示,其中,报警模块、控制模块和电流探头如图3所示。

图3 数据异常报警模块、控制模块和电流探头

本论文实现该系统的过程中分为两步:第一步,实现阈值报警、电流校准、电流显示及数据保存这四项基本功能;第二步,进行测试电流与施加脉冲的对应关系匹配。

实际测试时,是将电流探头套在电源线上采集电流,这一步,主要是实现样品端电流的记录和阈值超限报警监控。

第二步,是进行测试电流与施加脉冲的对应关系匹配。考虑到浪涌设备上有 L1、L2、L3、N、PE 这 5 个信号灯,浪涌施加过程中对应的信号灯会亮起,因此进行了如下设计,即利用这一原理,光信号采集器通过光纤察看信号灯来确定测试点位,从而实现样品端电流与测试点位的对应关系。

浪涌测试自动检测系统生成的报告,不仅实现了各个角度、电压等级、耦合位置下的电流记录,还实现了不同电流情况下的颜色标注,高效精准察看异常点位,获取试验数据。具体分为以下四种情况:大于阈值,把电流背景调成红色;在大小阈值之间,电流背景不变,是白色;在 1A(安培,电流单位) 和电流阈值下限之间是黄色;小于 1A 是红色。

4 总结

本论文所提系统为业内首次提出,且可以在其他需要长时间监测电流的检测领域推广。该系统的提出,既有助于提高整车交流充电浪涌冲击抗扰测试的效率和检测准确度,也有助于缩短产品研发周期、提高检测机构检测水平,并间接提升汽车的安全稳定充电功能。

在短期成果转化方面,本研究成果可以用于即将强制性实施的 GB/T 40428—2021 《电动汽车传导充电电磁兼容性要求和试验方法》准公告项目。该系统既可实现超出设定阈值报警功能,又可通过软件生成的测试报告高效查看有问题的脉冲点,在自动测试及降本增效方面可大幅度提高工作效率。

参考文献

[1] 全国汽车标准化技术委员会. 电动汽车传导充电电磁兼容性要求和试验方法:GB/T 40428—2021[S]. 北京:中国标准出版社, 2021.

[2] Uniform provisions concerning the approval of vehicles with regard to electromagnetic compatibility,06 series of amendments to UN Regulation No. 10: UN R10[S].2019-10.

[3] 张登雨, 张轩, 孙凯燚, 等.《电动汽车传导充电电磁兼容性 要求 和试 验方 法》 解析 [J]. 中国 汽车 ,2021(12):14-17,37.

[4] 陈磊,张旭,丁一夫,等. ECE R10.06技术内容变化解析[J]. 安全与电磁兼容, 2020(04):35-38.

[5] 刘晖. 欧盟电动汽车技术法规研究[J].安全与电磁兼容,2011(03):41-45.

[6] 施大威,王文. 整车 ECE R10 的电磁兼容性测试分析[J]. 汽车电器,2017(03):51-53.

[7] 孙子杰, 国晨, 冯巨龙,等. 电动汽车EMC 测试中的交流充电模拟方法研究与应用[J].安全与电磁兼容,2020,162(1):47-51,83.

声明:

本网注明“来源:中国消费品质量安全促进会”的所有作品,版权均中国消费品质量安全促进会,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源中国消费品质量安全促进会”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。若需转载本网稿件,请致电:010-59196582。

本网注明“来源:XXX(非中国消费品质量安全促进会)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责