以“汽车电磁兼容焕新提质”为主题的2025第十届汽车电磁兼容技术大会前不久在天津举办,吸引了国内外200余位专家和业内代表的参加。与会嘉宾围绕电磁兼容标准法规、质量提升、技术创新和产业发展等议题进行了深入交流与探讨。

本届大会由中国消费品质量安全促进会指导,中汽中心新能源检验中心主办。会上传递的信息显示,汽车产业科技创新带来的电动化、智能化、轻量化、数字化发展,使车辆的电磁兼容性能受到行业广泛重视。研究覆盖全价值链的电磁兼容开发设计、测试验证、提升优化等关键核心技术,对于提高汽车安全性、可靠性,保障消费者权益具有重要意义。

为全面展示我国汽车电磁兼容技术发展现状、存在的问题及未来走势,本刊特推出会议期间专家分享的最新研究成果,以飨读者,助力消费者明明白白消费,共促行业进步和可持续发展。

[摘要] 随着高速网络技术的发展,以太网芯片在汽车电子领域扮演着越来越重要的角色。以太网芯片工作频率的不断提高及其所面对的汽车电子环境越来越复杂,使得车载以太网芯片的电磁兼容性问题日益突出。车载以太网芯片的电磁可靠性是系统乃至整车电磁可靠性的根基。本文立足于车载以太网芯片,分析其电磁兼容问题,剖析现行相关标准,并结合实际测试案例,对车载以太网芯片电磁兼容性予以探究。

[关键词] 以太网芯片;汽车电子;电磁兼容;标准

张洁

中汽研新能源汽车检验中心(天津)有限公司高级工程师,主要从事汽车电磁兼容测试研究,目前已发表论文10余篇。

引言

车载以太网是一种专门用于车辆内部通信的网络技术[1],它利用以太网技术为车辆搭建一个局域网,使车辆上的各种电子单元和设备能够互相交换数据。对于汽车自动驾驶应用的数据传输,以太网作为总线有更大的带宽[2],满足大数据量、音视频、车载摄像头、高清地图、V2X(车联网)以及ADAS(高级驾驶辅助系统)功能模块的传输。

近年来,车载以太网技术飞速发展,以太网芯片在汽车电子领域扮演着越来越重要的角色[3]。车载以太网在单对非屏蔽双绞线上能够实现100Mbit/s甚至1Gbit/s的数据传输速率,与传统以太网使用4对非屏蔽双绞线电缆不同[4]。车载以太网连接的设备包括GPS(定位系统)、手机、视频传感器等,有助于提高车辆的操控性和安全性,同时还能满足汽车行业对高可靠性、低延迟和同步实时性的要求。

与此同时,随着高速网络技术的发展,以太网芯片的工作频率不断提高,片内系统越来越复杂[5],其自身电磁兼容性问题越发突出[6];同时,随着汽车智能化、网联化、电动化的发展,汽车内部存在着各种电磁干扰源,车载以太网芯片面临的电磁环境越来越复杂[7]。电磁干扰可能导致以太网芯片信号失真、误码率上升,甚至影响系统的正常运行和安全性。车载以太网芯片的电磁可靠性是系统乃至整车电磁可靠性的根基。本文立足车载以太网芯片电磁兼容,从标准出发,结合实际测试案例,研究其电磁兼容特性。

1 车载以太网芯片的电磁兼容问题

车载以太网芯片面临的电磁兼容问题来源于两个方面:一个是车载以太网芯片自身发展趋势;另一个是车载以太网芯片面临的汽车电子环境。

从芯片自身来说,车载以太网芯片工作频率较高,一般在几百MHz(兆赫兹)甚至更高[8]。芯片的工作频率越高越容易产生较强的电磁辐射,给芯片的电磁兼容性带来挑战。与此同时,芯片内部电路复杂,数字电路和模拟电路相互交织。数字信号的快速跳变容易产生高频噪声,这些噪声可能会通过电源线、信号线等传导出去,或者以天线的方式辐射出去,进而干扰其他电子部件[9]。此外,车载以太网芯片工作模式多样,如数据发送、接收、休眠等,这也使得芯片的电磁兼容特性不尽相同。

从芯片所面临的汽车电子环境来说,汽车内部存在着众多电磁干扰源。如高压系统干扰:电动汽车的高压电池、逆变器和电机驱动器会产生高频开关噪声[10],并通过电源线或辐射方式影响以太网通信;无线通信干扰:车载5G、WiFi、蓝牙、V2X等无线通信模块工作在2.4GHz(十亿赫兹)、5GHz等频段,可能与以太网信号产生频段冲突,进而产生互干扰问题[11];发动机点火系统干扰:传统燃油车点火系统会产生瞬态高压脉冲,可能会耦合到以太网信号线上;开关电源噪声:车用DC—DC(直流—直流)转换器、LED驱动器等开关电源电路会产生高频谐波,影响以太网信号的完整性[12]。此外,以太网芯片本身也可能成为干扰源,影响车载收音机、ADAS等敏感设备。

2 车载以太网芯片电磁兼容标准

目前,国际上关于以太网芯片电磁兼容测试的标准有两个:一个是OPEN联盟针对车载以太网物理层收发器(PHY)制定的专项电磁兼容性测试标准《IEEE 100BASE-T1 EMC Test Specification for Transceivers》《IEEE 1000BASE-T1 EMC Test Specification for Transceivers》;另一个是国际电工委员会(IEC)针对以太网PHY收发器芯片电磁兼容特性的专项测试标准IEC 62228-5 2021《Integrated circuits-EMC evaluation of transceivers-Part 5: Ethernet transceivers》[13]。其中,OPEN联盟的标准对象是车载以太网芯片,而IEC的标准为以太网芯片电磁兼容的通用标准,不局限于车规级。此外,国内针对以太网芯片电磁兼容性正在制定两个标准,一个是推荐性国家标准,另一个是行业标准,这两项标准尚未发布。OPEN联盟标准与IEC 62228-5大同小异。本文主要以《IEEE 100BASE-T1 EMC Test Specif ication for Transceivers》为例,介绍该标准及测试案例。

《IEEE 100BASE-T1 EMC Test Specification for Transceivers》标准中规定了四项测试内容,分别为:射频发射、射频抗扰度、脉冲抗扰度以及静电放电(ESD)[14]。对于这四项测试内容的上电测试,应在网络条件下进行,使用由两个相同类型的以太网收发机组成最小以太网测试网络,测试配置通常由以太网收发机与外部必需组件(以太网节点)组成。对于静电放电不上电测试,应在单个收发机上进行,测试配置通常由带有放电耦合网络的测试板上的单个以太网收发机和外部必需组件组成。

此外,对于以太网收发机的EMC测试(电磁兼容性测试),标准中规定了三种接口测试网络(BIN)供测试使用,包括最小接口网络(Min—BIN)、标准接口网络(Std—BIN)、优化接口网络(Opt—BIN)。其中, Min—BIN和Std—BIN主要为不同以太网收发器的EMC特性对比提供数据,Opt—BIN旨在评估受测以太网收发器的EMC特性。测试通过耦合端口和耦合网络进行。标准对于网络测试以及单板测试均给出了耦合网络参考设计以及元器件推荐值。

如前所述,以太网芯片EMC测试共包含四项测试内容。其中,射频骚扰发射在0.15MHz〜2750MHz频段内,按照IEC 61967-4规定的150Ω直接耦合法进行测试;射频骚扰抗扰度是在1MHz-1000MHz频段内,按照IEC 62132-4规定的DPI测试方法进行测试;脉冲抗扰度按照IEC 62215-3定义的非同步瞬态注入法进行测试;静电放电应按照IEC 61000-4-2规定的放电模型,分为上电状态与未上电状态进行测试。

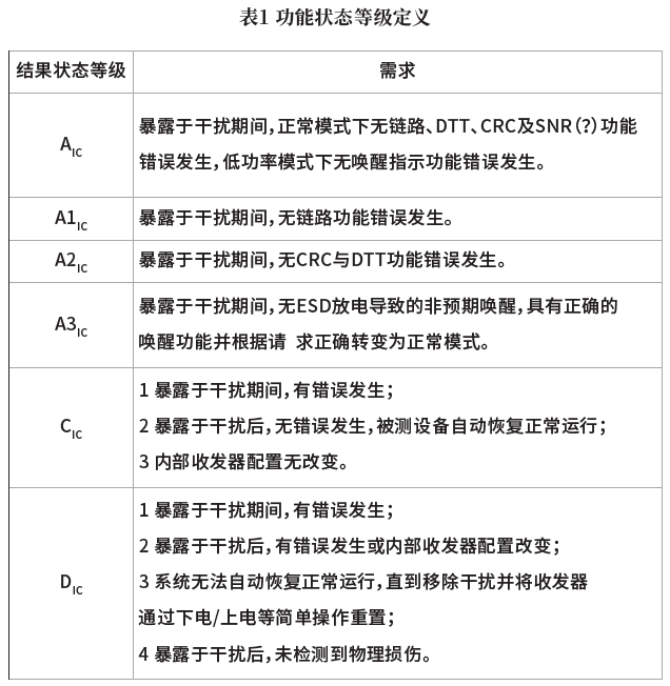

以太网芯片EMC抗扰测试中均规定了两种等级状态的测试,即等级AIC和等级CIC或DIC的测试。等级AIC的测试为故障测试,测试达到该等级时的极限功率或者电压强度;等级CIC或DIC的测试为破坏性测试,测试要求功率或者电压强度下芯片是否满足CIC或DIC的要求。等级状态的定义如表1所示。

3 车载以太网芯片测试案例

本案例测试芯片为具备12端口的车载以太网交换芯片。该芯片支持TSN(时间敏感网络)全协议系列,能够保证数据端到端传输的实时可靠;且支持直通转发技术,超低延时转发;支持TC10(开放联盟休眠唤醒规范),保证芯片超低功耗。该车载以太网芯片可广泛应用于域控架构的车载中央网关、自动驾驶域控制器、智能座舱域控制器等场景。

在进行EMC测试前,首先要根据EMC设计要求进行芯片测试PCB(印制电路板)的设计。其次,根据《IEEE 100BASE-T1 EMC Test Specification for Transceivers》标准要求,对车载以太网芯片分别进行射频发射、射频抗扰度、脉冲抗扰度以及静电放电四个电磁兼容项目的评估。本文所有测试仅在Opt-BIN下进行。

3.1 射频发射

射频发射测试需在0.15MHz 〜2750MHz,以太网正常通信模式下,对其MDI P/N、VBAT、WAKE及VDDx引脚进行发射测量。此外,测试需分别在MDI引脚对称模式及±2.5%、±5%的非对称模式下进行测量。

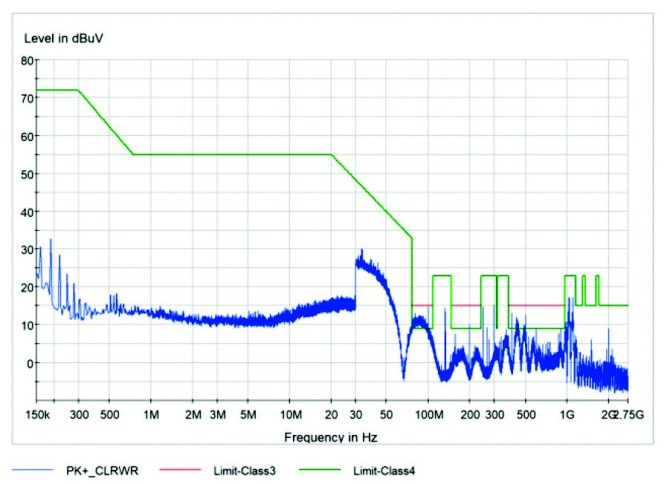

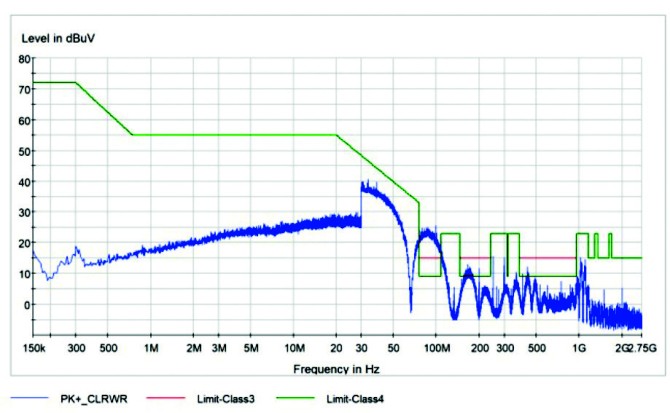

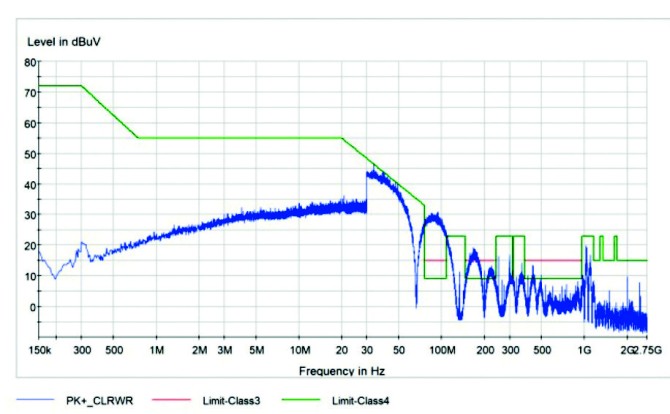

本文以某个引脚为例,展示其在不同耦合模式下,传导发射测试结果,如图1—3所示。

图1 对称模式下某引脚的传导发射测试结果

图2 +2.5%非对称模式下某引脚的传导发射测试结果

图3 5%非对称模式下某引脚的传导发射测试结果

其中,绿色的为限值曲线,蓝色的为测试结果曲线。按照标准要求,测试结果在全频段范围内均不能超过限值线。当超过时,应进行整改以达到测试要求。

3.2 射频抗扰度

射频抗扰度测试需在1MHz〜1000MHz频段内,对其MDI P/N、 VBAT、WAKE及VDDx引脚进行抗扰度测试。抗扰度测试分以太网正常通信模式、低功耗预期唤醒模式及低功耗非预期唤醒模式。在以太网正常通信模式下,需对其MDI P/N、 VBAT、WAKE引脚进行测试,且MDI引脚需在对称模式及±2.5%、±5%的非对称模式下分别进行测量;而低功耗模式仅需对MDI P/N引脚进行测试。

在射频抗扰度测试中,需分别进行等级AIC、CIC/DIC的评估。等级AIC是在功率逐步增加的过程中寻找故障,从而找出不造成故障的最大前向功率;等级CIC/DIC是按照一定频率步长下的功率,评估每次测试后的功能状态。测试端需校准测试曲线,以使得给出的抗扰功率符合标准要求。

此外,由本测试案例带来的经验在进行射频抗扰度测试时,需注意用来调节对称、非对称耦合的电阻的额定功率。

3.3 脉冲抗扰度

脉冲抗扰度测试为评估以太网芯片MDI P/N、VBAT及WAKE引脚在脉冲1、2a、3a、3b下的功能。脉冲抗扰度测试也分以太网正常通信模式、低功耗预期唤醒模式及低功耗非预期唤醒模式。在以太网正常通信模式下,需对其MDI P/N、VBAT、WAKE引脚进行测试,其中MDI引脚仅需进行对称测量;而低功耗模式仅需对MDI P/N引脚对称耦合进行测试。

在脉冲抗扰度测试中,也需分别进行等级AIC、CIC/DIC的评估。等级AIC是脉冲幅度逐步增加至标准规定的脉冲等级的过程中寻找故障,从而找出不造成故障的最大幅度;等级CIC/DIC是按照规定的测试脉冲进行测试,并评估每次测试后的功能状态。

3.4 静电放电

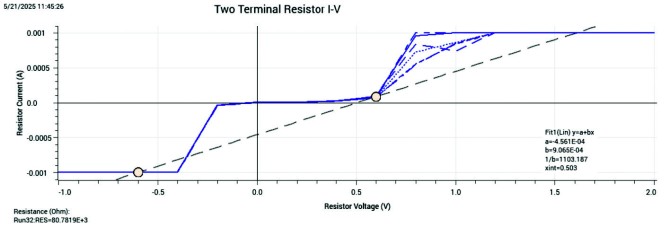

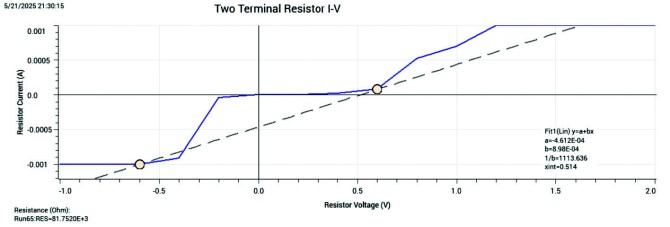

静电放电需在上电状态和不上电状态下分别进行测量。根据经验,功能等级的判定最好采用I/V特性曲线(电流电压特性曲线)。

上电状态的静电放电测试为评估以太网芯片MDI P/N引脚的抗静电干扰功能。该部分测试需在正常通信模式和低功耗模式下分别进行。对低功耗模式进行A3IC等级测试;对正常通信模式进行A1IC、A2IC、CIC及DIC等级测试。

上电状态的静电放电测试为评估以太网芯片MDI P/N、VBAT、 WAKE引脚的抗静电干扰功能。该测试ESD(静电放电)测试板与控制板间的控制器接口在ESD测试过程中断开连接,在ESD测试后再进行连接以验证功能。不上电ESD考察的是芯片是否满足等级DIC的要求。

图4 试验前I/V特性曲线

图5 +6kV试验后某引脚的I/V特性曲线

以本案例以太网芯片为例,不上电ESD某引脚试验前及+6kV试验后的I/V特性曲线,如图4、5所示。

4 总结与展望

车载以太网芯片的电磁兼容性研究是一个持续演进、多学科交叉的复杂领域。本文详细介绍了目前国内外以太网芯片电磁兼容性相关标准,并以某款12端口车载以太网交换芯片为例,探究其电磁兼容性。这也是国内首次针对该类芯片展开的研究,为我国车载以太网芯片的可靠应用奠定了坚实基础。

展望未来,随着汽车电子架构向区域控制发展、网络速率不断提升以及应用场景扩展,车载以太网芯片EMC面临着更高速度、更复杂拓扑、更严苛要求的新挑战。只有通过产业链上下游的紧密合作与协同创新,才能不断提升车载以太网芯片的电磁兼容性性能,从而为智能网联汽车构建高速、可靠、安全的车内通信网络基石,最终保障车辆的智能化功能实现与行驶安全。

声明:

本网注明“来源:中国消费品质量安全促进会”的所有作品,版权均中国消费品质量安全促进会,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源中国消费品质量安全促进会”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。若需转载本网稿件,请致电:010-59196582。

本网注明“来源:XXX(非中国消费品质量安全促进会)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责